Как строили первый архангельский водопровод: технологии и труд конца XIX века

Строительство первого централизованного водопровода в Архангельске (1899–1903 гг.) стало грандиозным инженерным проектом для своего времени. Работы велись с применением как передовых технологий, так и традиционных методов, что создавало уникальную картину северной стройки. Расскажем об этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Техническое сердце системы: водозабор и фильтрация

- Водоприёмник и насосная станция.

Водозаборное сооружение построили прямо в русле Северной Двины. Это была деревянная конструкция на сваях, защищённая от ледохода и мусора.

Рядом, на берегу, возвели главную насосную станцию — кирпичное здание, где установили паровые машины и насосы системы «Компаунд» — передовые для того времени. Они поднимали воду из реки и подавали её под давлением в город по первому магистральному водоводу длиной 10 километров.

- Очистка воды.

- Вода из Двины была мутной, особенно в половодье. Для её очистки построили фильтровальную станцию с медленными фильтрами английского типа:

- Фильтры представляли собой слои песка и гравия. Вода просачивалась через них самотеком, оставляя примеси.

- Это была первая в городе система механической очистки питьевой воды.

Прокладка труб: главная улица под раскопками

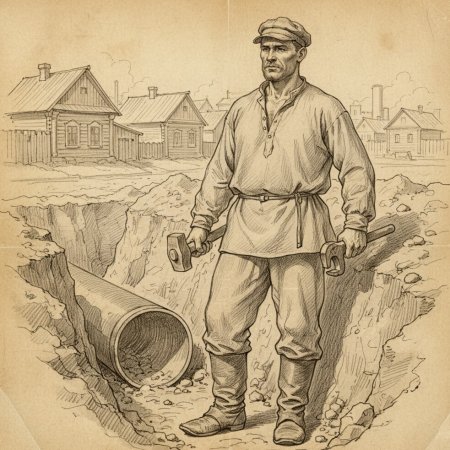

Самым зрелищным и трудоёмким процессом стала прокладка трубопроводной сети по улицам города.

- Материалы: Использовались преимущественно чугунные трубы, соединенные на свинцовых стыках. Они были долговечны и выдерживали давление.

- Логистика: Трубы и оборудование (насосы, паровые машины, задвижки) доставлялись в Архангельск морским путём — на пароходах из Санкт-Петербурга, Англии и Швеции.

- Земляные работы: Всё делалось вручную. Рабочие — преимущественно крестьяне-отходники из окрестных губерний — лопатами рыли траншеи глубиной до 2,5 метров (ниже уровня промерзания грунта). Для укрепления стенок траншей использовали деревянные щиты.

- Укладка: Трубы укладывали на песчаную подушку, тщательно заделывали стыки, а затем траншеи закапывали. На время работ движение по центральным улицам (как, например, Троицкому проспекту) было парализовано.

Городская сеть и водоразборные колонки

- Конечными точками водопровода для большинства горожан стали не краны в квартирах, а водоразборные колонки (будки), установленные в самых людных местах. Всего было установлено около 40 таких колонок.

- Это были чугунные колонки с замком, ключ от которого был у специального водовоза или сторожа.

- Жители приходили с вёдрами и покупали воду — этот вопрос регулировался городской управой.

- Водопровод также подключили к казённым учреждениям, казармам, больницам и домам наиболее состоятельных граждан.

Трудности северной стройки

Строители столкнулись с типичными для Архангельска проблемами:

- Высокий уровень грунтовых вод. Траншеи постоянно заливало, и их приходилось откачивать ручными помпами.

- Короткий строительный сезон. Активные земляные работы можно было вести лишь с мая по сентябрь.

- Весенний ледоход. Существовал риск повреждения деревянного водозабора, поэтому его конструкцию дополнительно укрепляли.

Итог: Пуск водопровода летом 1903 года стал триумфом инженерной мысли и человеческого труда. Это была не просто стройка — это было коренное преобразование городской среды, давшее архангелогородцам доступ к чистой воде и заложившее основу санитарного благополучия города на десятилетия вперёд.

Главные новости

За кулисами политики

все материалы

ПроКино

все обзоры

Жизнь

Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

Кулинарные путешествия

все статьи

Литературная гостиная

все материалы

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)Январь 2026 (333)

Декабрь 2025 (438)

Ноябрь 2025 (401)

Октябрь 2025 (420)

Сентябрь 2025 (394)

Деньги

все материалы

"Северодвинский торговый центр"

Верую

все статьи

Общество

все материалы

Разное

Золото в каждой капле: почему живое фермерское оливковое масло полезнее и вкуснее магазинных аналогов

Реклама

Дополнительные материалы

Полезное

(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114

Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20