Дровопильщик. Как это было в Архангельске

Первые пильные мельницы появились в России в конце XVIII века. В 1693 году на обратном пути из Архангельска молодой царь Петр, приказав свите двигаться сухим путём, «сам изволил шествовать Двиною в малом карбасе в Вавчугу ради осмотрения пильной мельницы» («Летопись Двинская», 1889). Активное развитие судостроение требовало много досок.

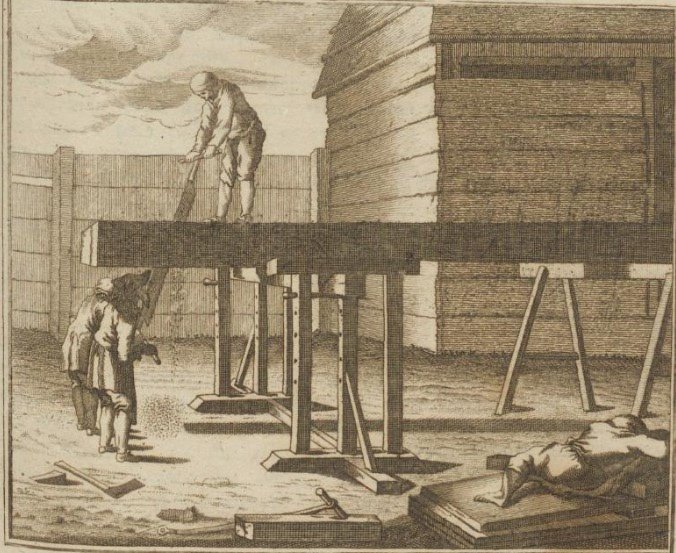

Диковинкой была тогда водяная пилорама братьев Бажениных. До этого времени, да, впрочем, ещё долго и после доски пилились вручную. В том числе и так, как изображено на приведённой иллюстрации к короткой заметке «Дровопильщик», опубликованной в книге «Зрелище природы и художеств», изданной в Санкт-Петербурге «иждивением Императорской Академии наук 1784 года». Начало заметки: «Дровопильщики для распиловки бревен и других толстых дерев в их длину употребляют большие и весьма крепкие пилы». Далее объясняются устройство «пилорамы» и процесс распиловки. Заканчиваются пояснения фразой: «Когда пила пройдет уже на несколько футов вдоль дерева, то, дабы она в развалине не защемилась, вколачивают в развалину клин».

Всё вроде бы просто. Многие века наши предки так пилили. А поди попробуй сам такое проделать. Ненадолго сил хватит.

P.S. Интересно, что делает изображённый в правом нижнем углу иллюстрации босой человек? Кто он? Какова его роль в производственном процессе? Или это обычный бродяга? Живой ли он? …Ничего не сказано в заметке о «лежащем на щите», вот и тревожно за него стало.

Александр Чашев

Главные новости

За кулисами политики

все материалы

ПроКино

все обзоры

Жизнь

Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

Кулинарные путешествия

все статьи

Литературная гостиная

все материалы

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (334)Январь 2026 (333)

Декабрь 2025 (438)

Ноябрь 2025 (401)

Октябрь 2025 (420)

Сентябрь 2025 (394)

Деньги

все материалы

"Северодвинский торговый центр"

Верую

все статьи

Общество

все материалы

Разное

Покупка недвижимости в Санкт-Петербурге: роль эксперта и агентства в выборе объекта

Золото в каждой капле: почему живое фермерское оливковое масло полезнее и вкуснее магазинных аналогов

Реклама

Дополнительные материалы

Полезное

(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114

Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20