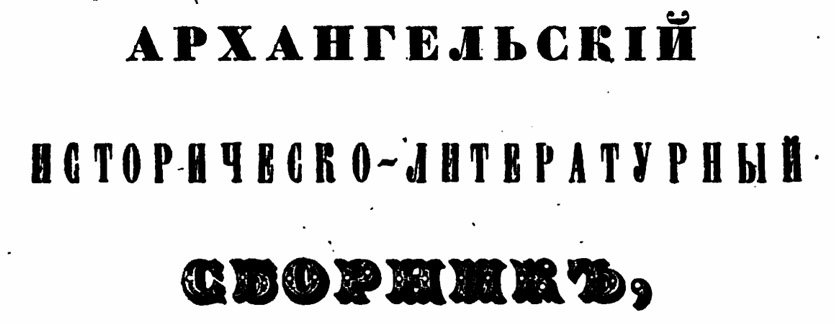

О сборнике архангельских литераторов 1844 года

Жалко выброшенные книги. Вот и эту довольно потрёпанную поднял в числе прочих с верхней части коробки, выставленной возле мусорных баков. Дома почистил, подсушил. Название — «Архангельский историческо-литературный сборник, изданный Флегонтом Вальневым», год издания — 1844. То есть через семь лет после смерти Александра Пушкина появились и в наших северных землях пииты с прозаиками-историками, рискнувшие издать книгу в столице России.

Приступил к чтению. Одолел с большим трудом 240 страниц текста, да ещё с ятями и ерами, бросая не раз занятие, чертыхаясь, порой негодуя по поводу стиля, оборотов и содержания текстов. Сформулировал резюме: комом вышел первый блин поморской словесности. Увы.

В сети без надежды на успех поискал отзывы критиков на книгу. Удивлению не было предела: не какой-нибудь безвестный щелкопер за малую деньгу написал статью о сборнике, а сам «Неистовый Виссарион» — такое прозвище с подачи писателя Н.А.Полевого закрепилось за литературным критиком первой половины XIX века Виссарионом Григорьевичем Белинским, которому, кстати, в 1844 году было всего тридцать три года. Прожил он потом ещё только четыре. Пылкость, горячность и убеждённость в собственной правоте ощущаются в его «приговоре» и по этой книге. С другой стороны, он во многом прав. И ещё подумалось — только ли о литераторах одного позапрошлого века говорил критик?

Ниже приводится очищенные от символов дореформенной кириллицы выдержки из объёмной статьи «Неистового Виссариона, опубликованной в восьмом томе «Статьи и рецензии 1843-1845» Полного собрания сочинений В.Г.Белинского.

Начало: «…О радость, о восторг! Наконец мы можем воскликнуть вместе с пушкинским графом Нулиным:

Нет! право? так у нас умы

Уж развиваться начинают.

Дай бог, чтоб просветились мы!

Доселе из всех губернских городов только Харьков снабжал нас, вместе со всякими сырыми произведениями, — и стихами, и прозою, и поэтами, и сочинителями, и поэмами, и альманахами; а теперь, о чудо! и гиперборейская губерния возымела смелое намерение — не отстать от Петербурга и Москвы в деле… литературном. Было время, когда в этой стране льдов и северного сияния явился сын рыбака, гениальный Ломоносов, отец русского слова и русской учености; но с тех пор берег, омываемый холодными волнами Белого моря, решился производить только смелых путешественников, рыбаков, артельщиков, перевозчиков на Неве и проч.: с тех пор не родилось на нем, кажется, ни одного поэта, ни одного ученого. И нельзя не похвалить за это решение беломорского прибрежья: после Ломоносова ему надобно было или — произвести что-нибудь в уровень с этою великою натурою, если не больше ее, или — ничего не производить. Харькову, не стыдясь, можно сотнями производить мелких поэтов: Харьков не произвел ни одного великого поэта, исключая Грицка Основьяненка, который, только за отсутствием великих писателей, временно состоял в роле замечательного рассказчика. Но Архангельск, отстоящий от Холмогор только на 72 версты, Архангельск не мог, без унижения своего достоинства, производить мелких поэтов и писак — этих пескарей и снетков литературного моря, — тем более, что Архангельск стоит на берегу Белого моря, в котором водятся киты. Однако не выдержал Архангельск: позавидовал он литературной славе Харькова и, будучи не в состоянии произвести опять одного Ломоносова, вдруг разом произвел нескольких мелких поэтов — гг. Борисова, Истомина, N. N., Ширкова и пятерых мелких прозаиков — гг. Вальнева (он же и издатель сборника), фон дер Лауница, Вечеславлева, Зейде, Иваницкого. Г-н Борисов особенно замечателен между всеми этими поэтами и прозаиками: он вместе и поэт и прозаик. Вот в чем дело: в оглавлении «Архангельского сборника» прозаические статьи поименованы особо от стихотворений, и перевод стихами г. Борисова «Сцены из драмы Шиллера: Вильгельм Тель» помещен в оглавлении прозаических статей, — вероятно, в ознаменование того, что стихотворный перевод г. Борисова прозаичен, — в чем придумавший это оглавление и не ошибся. Мы сказали, что наши губернские города с некоторого времени не отстают от столиц в деле литературном. «Архангельский сборник» служит прекрасным доказательством справедливости такого мнения. Вот вам на выдержку стихотворение — ”Не весел я”:

Не весел я! Отдайте ж мне обратно

Пыл прошлой юности, ее волшебный мир

С надеждами, с любовью необъятной!..

Пусть снова, опытом развенчанный кумир,

Кумир грядущего мечтой озолотится,

Чтоб вновь пред ним, колена преклоня,

Я мог ему и верить и молиться

С душой и сердцем полными огня.

И т.д.

Каково? Чем хуже наших столичных романтиков? Стих гладок, фразы хоть и истертые от частого употребления, но современные; есть и развенчанный опытом кумир, есть и озолоченный мечтою кумир грядущего, и взволнованная грудь, и упоенье первого лобзания, и теплая вера и чистая любовь к всему высокому и святому на земле вместе с жрицею наслаждения… Да это всё точь-в-точь, как у нас в Петербурге и как не у нас в Москве… Ни хорошо, ни дурно — середка на половине. Те же приемы, те же мотивы, та же ложность чувства, те же истасканные мыслишки, та же пустота содержания — всё то же самое! Заметьте только эту черту: если вы выполните все условия, предлагаемые вам сочинителем, т. е. возвратите ему, во-первых, озолоченный мечтою кумир грядущего (что это за иероглиф — предоставляем вам самим разгадать), чтобы он, сочинитель, мог ему вновь и верить и молиться, и чтобы нега и желанья земной любви вновь стали для него тайною, да при этом сродните его уснувшую во мгле душу с теплою верою и чистою любовью к всему прекрасному и святому на земле; — тогда он, г. сочинитель, архангелогородский романтик, примет от вас бокал кипящего вина, возьмет золото и придет с ним к жрице наслаждения (что по-французски называется une fille de joie…) Зачем тут нужно золото, — вы без труда отгадаете: затем, чтоб достойным романтика образом отпраздновать обретение теплой веры и чистой любви к всему высокому и святому на земле… Видно, нынешние господа-романтики везде одинаковы, от холодного Архангельска до пламенного Харькова, по тракту через Петербург и Москву!».

Далее критик прошёлся по прозе:

«…В ней заметнее отпечаток провинциализма. Повинуясь духу времени, наши архангелогородские прозаики расточают в своих повестях уже не романтические ужасы, как бывало, но юмор домашнего архангелогородского изделия. В повести «Суженые» г. Иваницкого сочинитель мог бы с успехом коснуться многих сторон провинциальной жизни, но, по губернскому обыкновению, в ином недосолил, в другом пересолил».

Затем, разбирая шесть других прозаических сочинений, Белинский употребляет выражения: «рассказ подьячего, блестит еще более наивным юмором и обнаруживает еще большие претензии смешить насмерть»; «всё это очень замысловато… равно как и подобные выходки самоедского юмора»; «восточный аполог г. Вальнева (“Бассорская вдова”), есть одна из тех восточных пошлостей, которые могут забавлять только детей — и то маленьких, очень маленьких»; «Но “Сан-Доминго де ла Кальцада”, испанская легенда Тромлица, переведенная г-м фон дер Лауницем, по совершенной нелепости не годится даже и для детей; «“Монополия”, анекдот времен Екатерины Великой, очень любопытен по содержанию, но изложен надутым слогом дурного тона»; «“Гунгильда, королева норвежская” — довольно пустая статья, в которой какой-то шведский археолог соблазняется поверить исторической догадке, ничем не оправдываемой. Статья эта довольно дурно переведена г-м Зейде. Мы попросили бы архангелогородского переводчика растолковать нам, что значат фразы вроде следующих: “Открылось, что труп был женский, судя по значительному образованию форм”; “внутренность вся разложилась. Преимущественно сохранились все части организма, кожа и кости”».

И заканчивает разбор (разгром) критик «добивающими» участников сборника предложениями: «В сборнике помещено несколько старинных русских граммат. Хотя они не заключают в себе никаких особенно важных исторических сведений, но для любителей и знатоков русской истории будут интересны. Если из таких кто-нибудь купит “Архангельский сборник” ради этих граммат, — он может грамматы вырезать, а всё остальное бросить, не читавши».

***

Высек Виссарион Григорьевич архангельских любителей словесности. Да и потомков их заодно. Только вот мало толку от этой порки, ибо ещё в древнем Вавилоне сетовали разумные люди: «Настали тяжёлые времена, прогневались боги, дети больше не слушаются родителей и всякий стремится написать книгу».

Неизлечим зуд писания?

Статью Виссариона Белинского перечитал Александр Чашев

Главные новости

За кулисами политики

все материалы

ПроКино

все обзоры

Жизнь

все материалы

Кулинарные путешествия

все статьи

Литературная гостиная

все материалы

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (136)Январь 2026 (333)

Декабрь 2025 (438)

Ноябрь 2025 (401)

Октябрь 2025 (420)

Сентябрь 2025 (394)

Деньги

все материалы

"Северодвинский торговый центр"

Верую

Митрополит Архангельский Корнилий сослужил Патриарху Кириллу в день годовщины интронизации

Общество

все материалы

Разное

Инвестиция в будущее: важность изучения английского для личного развития и самореализации

Реклама

Дополнительные материалы

Полезное

(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114

Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20