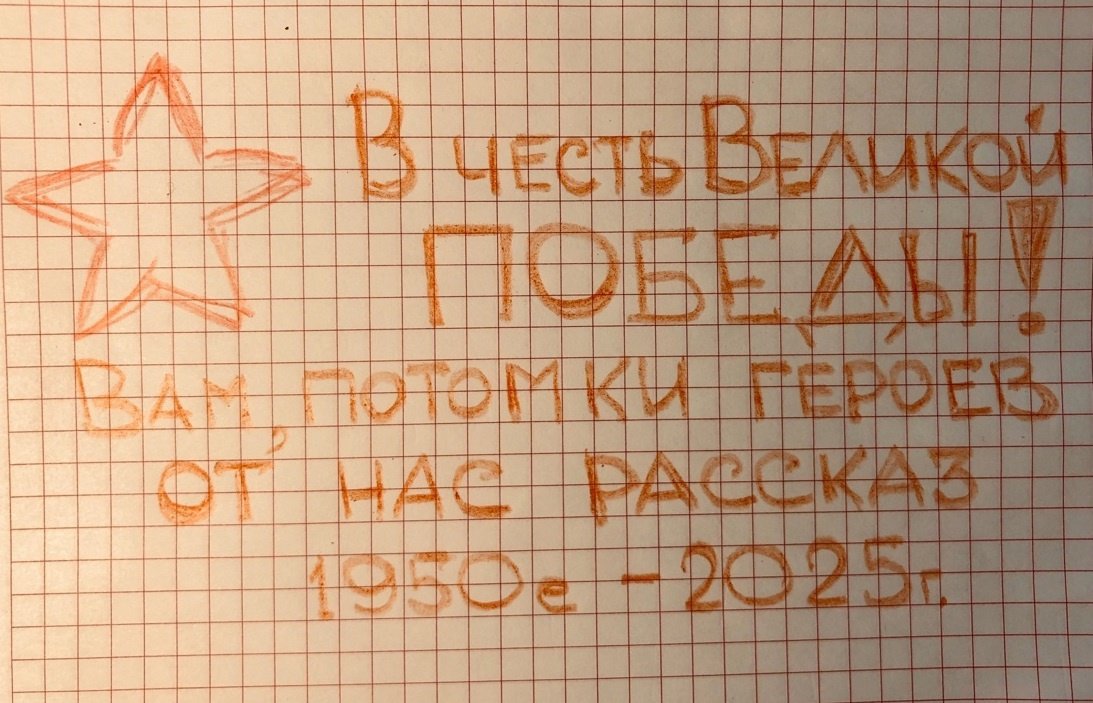

Медаль за НАДЕЖДУ

От авторов (Петр Овсянкин, Марина Ананченко):

Каждая война всегда представляется последней. Так думаем мы и сейчас. Вот закончится, и уж больше ...

Мы расскажем вам историю одной шенкурской семьи, через судьбу которой прошла Великая Отечественная и тяжёлыми гусеницами человеческих страстей прокатываются сегодняшние бои. Россия всегда по достоинству награждает своих воинов. Мы бы хотели, чтобы на груди каждого её защитника сияла бы и медаль «За Надежду». Надежду на мир. Надежду на братство.

Медаль за НАДЕЖДУ[i]

Начало 1950-х гг., апрель,

Архангельская область,

Шенкурский район, Тарня

– Ты же первый и струсишь.

– Сам ты...

– Увидашь полынью и труса сыграшь.

– Сам сыграшь...

– Ты своё что скажи. Меня не переиначивай, повторяло.

– Это ты повторяло.

– Витька, я те покатиться не дам.

– Я те первый не дам.

Братья́ вцепились в коньки и тянули каждый в свою сторону. Да только Витька пальцы острыми полозьями резал, а Борька, старшой, за подошву вцепился и, конечно, перетянул бы младшенького, но тот руки враз расцепил, и старшой полетел на твёрдый как камень наст. Тут-то шустренький, подскочив, один конёк и вырвал.

Стояли разгорячённые друг перед другом, каждый по полозу за спину пряча.

– Ты всё одно струсишь,– Борька исподлобья зыркал на младшего.

– Сам ты...

– Отдай конёк. За мной вторым покатишься, – старшой теснил брата к краю речного обрыва.

– Почему всё вторым-то? – Витька не отступал. Упёрся и давил что есть мочи в грудь соперника.

– А потому... Потому... Отдай! – Борька свободной рукой пытался нащупать за спиной брата полоз. – Потому, что отца не видал! – выпалил он последний свой аргумент.

Витька при словах этих враз из рессорной тракторной в мягкую диванную пружину обернулся. Сжался весь, руки опустились. Борька конёк-то и выхватил.

----------- ✶ -----------

Да, не видел Витька отца. Да и как мог видеть-то? Батьку призвали в октябре сорок первого, а он только в 42-м родился. Конечно, не видел. И отец его не увидит уж никогда. В сорок четвёртом погиб геройски. Пропал без вести. Мать дважды в год достаёт похоронку[ii]. В день рождения своего Ивана да в день, в который почтальонша принесла военкомовский чёрный конверт. В это время в избе тишина. Мать надевала своё лучшее. То, в котором выходила замуж. Повторяла, что не сшить уж лучше ничего. Ведь то лучшее, неповторимо. После на лавку у окна садилась и – взгляд на дорогу...

На дорогу, по которой он ушёл. По которой почтальонша... Почтальонша, сумка на ремне. Подруженьками были. За одной партой в школе. А с того треугольника она никогда с той, с «сумкой», больше так и не заговорила: не о чем… Кивала, здороваясь, пряча не прощающие глаза, и сразу отворачивалась.

В эти дни ребятишки всю работу... Люська что сготовит. Мальчишки – за коровой, овцами и по дому. Мимо материнской скамьи все на цыпочках ходили. Они ведь всё понимали... Кота в избу не запускали. Котя у них ласковый. Он сразу бы к матери на колени и язычком шершавым слёзы её... И она бы тогда не выдержала. Она бы в голос… Она ведь ждала… Все вдовы по деревне ждали, и она – за себя и детей – за Женьку, Борьку, Пашку, за Люську, и с особой надеждой за младшенького, за Витьку ждала. Его её Ванюшка так и не увидел, не налюбовался на поскрёбыша[iii].

То письмо… От лейтенанта старшего. С непонятной фамилией –подписью. Он, торопясь, сообщал, что Ваня геройски... Что все товарищи... Что за Кривой Рог ...

Она сперва и не поняла, за какой рог. Назавтра сын старший, Женя, ей со школы карту принёс: Кривой Рог – это город такой на Украине. И там фронт. Третий Украинский фронт. Она всё думала, представляла… Рог этот. Вся жизнь её на ферме, при коровах. И бык племенной на ней. Перед самой войной поддел её на рога, подкинул. Хорошо, упала по ту сторону загородки. Это и спасло. Жива осталась. Не затоптал. На всю жизнь калечная. Выпрямиться не могла. Будто боль от острого рога не проходила. Так и ходила скрюченной. Со стороны кто посмотрит – будто горбатенькая. В рог свитая.

И вот снова рок этим рогом… полоснул по её жизни. По её Ванюшке. Кривой украинский Рог, теперь уж с большой буквы.

Ванюшка… Она с годами лицо его забывать стала. Хорошо, фотография осталась. Снялся в день, когда счетоводом назначили. Молоденькой такой… Навсегда теперь молоденький. Снимок в рамке меж окон висел. И детишки живым напоминанием. Женя, Люся да Боря лицом в неё. А Паша и особенно младшенький, Витюшка – в отца. Улыбнётся, мимо пробегая, она весь день и счастлива. Будто все в сборе, будто до войны. Будто и не будет никогда войны.

----------- ✶ -----------

Витька стоял на краю обрыва и смотрел, как внизу у кромки льда Борька черёмуховой палочкой закручивает ремешок, удерживающий полоз на валенке. Поднявшись с наста, пробует, топая коньком по льду. Искорки-ледышки вылетают из-под лезвия. Борька смеётся. Берётся за второй конёк, прилаживает. И тут...

– Ты чего, столбик, стоишь-то? – кричит он брату. – Спрыгивай. На вот... – и протягивает конёк в сторону Витьки. – На одном покатаемся.

И Витька несётся вниз: «Каждый на одном! Зато вдвоём. Конечно!»

Дружнее их по всей Тарне не сыскать. А может, даже, и в самом Шенкурске и во всём районе таких не бывало. Один в третьем классе, другой в четвёртом. И как только звонок на перемену, они первыми выскакивали в коридор: где брат-товарищ? Хотя в школе, что в двух домах на Погосте, их, Дроздовых, четверо. Пятый – первый, то есть, Женька, старшой – в Архангельске, учителем в школе работает. Люська с Пашкой в классах по одну сторону дороги, Борька с Витькой – в одноэтажке напротив. И особая дружба только промеж них. Они всюду вдвоём. То и учителя знают, и вся школа. И всякий в Тарне издали хоть где двоих мальцов увидит, может и не гадать: то братья́ Дроздовы. Анастасии Андреевны неразлучные сыны. Будто за родителей, войной разлучённых, их любовь земную братством неразлучным продолжают. Оттого и старались учителя на школьных соревнованиях, субботниках, маёвках братьев не разлучать: то Витька с Борькиным классом, то Борька с Витькиным. И председатель колхозный, когда на работы – с тяпкой на прополку капусты, с граблями на сенокос, с баграми на майскую сплавку леса, в память об отце-счетоводе всегда их вдвоём в одну бригаду. Наряды закрывая, к материнским трудодням ребячьи труды записывая, вроде даже сам был рад, что к большой дружбе становился причастным.

----------- ✶ -----------

Десяток деревень тарнянского угла имя своё получили от маленькой речушки. От ручья до речки весеннее половодье Тарню на десяток дней только и поднимало. Да ещё летние ливни и осенние недельные дожди. А так, в июльскую жару, сапоги не скидывая, всюду перебрести можно. Конечно, если омута́ да хариусные быстрины стороной обходить, да в траву-осоку, в которой щука за хозяйку, не забредать.

Кабы не послевоенные эти годы, не лихолетье бесхлебное, не домашние хлопоты да колхозные тяготы, ребятня не уходила бы с тарнянских берегов. В первую голову, конечно, из-за рыбалки. Тарняки через десятилетия только с удивлением узнали, что есть такие... Такие «москвичи», которые ловят для развлечения – поймают рыбу, сфотографируют, а если большая, так ещё и чмокнут, и отпускают. А тарняки ловили, чтобы съесть, хоть немного насытиться, своих накормить. Ловили всё, что живот примет и всем, чем поймать можно. Мейву мелкую – старой наволочкой. Ту же полосатую и пескариков – хлебной корочкой приманивая в большие, зелёного стекла бутыли. И чаще корочки жальче было, чем радости от сотни пойманных мальков. Ночью с лодки факелом в воду светя, у камней налима острогой кололи. По первому осеннему прозрачному льду, как только он сухо потрескивая, позволит тебя на себе держать, из ствола берёзового смастерив тяжеленную колотушку, щуку меж трав да кувшинок выискивать. И, заметив пятнистую спину, размахнувшись, что есть мочи, так ударить по льду, чтоб оглушить зубастую. А дальше не зевай: пока она во сне, разбивай полынью пошире и успевай наперёд течения выхватить трофей из воды. А летом – у кого крючок на удочке стальной, кто морду из ивняка выучен вязать, у кого сети настоящие – вот кто семье добытчик!

Речушка манила кустами дикой смородины – кислицы, что красными гроздьями свисала до самой воды; весенними ароматами черёмухи, особой её сладкой ягодой, что уж всегда отчего-то росла на другом берегу. Чёрно-смоляная была и на своей стороне, деревенской, но на том берегу... Наберёшь её в трёхлитровый алюминиевый бидончик, сам насытишься и – домой. Мать ягоду на печи ковром разложит. Потом зимой сушёную...

По угорам тарнянским – земляника, слаще которой нет уж точно на всей земле! И правило такое для терпеливых: не по ягодке! Наберёшь горстку с краями – и за щёки. Иные котами жмурились от удовольствия. А моржовки и хлебные дудки! Сломишь стебель, наружную сторону длинными полосками снимешь – и в рот. Ещё клевер беленький – отщипнёшь от цветочка и надкусишь самое основание, на миг тонкий травянистый вкус и уловишь, да только им не насытишься, ещё пуще есть захочется.

А ещё купание в сенокос… Когда весь в сенных иголочках, когда травинки в голове, в волосах, под одёжей, и пот с тебя горячими ручейками, и ты только и мечтаешь о прохладной воде. А ещё ныряние в грозу! Сверкнёт – и ты с головой в воду, успевай до грома. Вынырнешь, дождь крупными каплями бьёт по воде. Спроси, в чём тут удовольствие? Сейчас того не объяснить – на миг от волнительного грохота в тишину. Будто грань какую пересечёшь, словно ты сам… Сам мир меняешь.

Ещё из «пограничного» – перебегание по вёртким брёвнам с берега на берег во время майского молевого сплава. Это уж для самых отчаянных. Ведь лишь соскользни нога... Вода ледяношная, а брёвна только и ждут, чтоб окошко над тобой, провалившимся, затянуть. Попробуй тогда вынырни... Лес над тобой стеной, ровным полем, и нет пути к солнышку.

Да хватит о тёмном! Не за то песчано-галечная, родниковой воды речка Тарня в памяти у каждого, кто хоть раз приносил от неё ведро для самовара. Кто насытиться не мог настоящим вкусом, черпая и черпая ладошкой самую северную чистоту. Кто, из дальних странствий возвратясь, вещи побросав на крыльце, сразу бежал к ней – к светлой детской памяти, к милой своей Тарне, чтобы смыть всё взрослое, суетное, городской жизнью нанесённое.

Памятна речка и бесчисленными поездками с огромной бочкой за водой для скотного двора да конюшни на бурой Быстричке – лошади, что всегда только шагом ходила. Зимой по субботам к Тарне на полоскальню бельё с бань в корзинах-бураках в саночках возили.

И вот ещё удовольствие – с ноября по апрель по голубенькому льду на конёчках. Только и успевай ногами перебирать на крутых поворотах, носиться вёрстами от деревни к деревне.

----------- ✶ -----------

И сейчас вот, за дни, часы до ледохода, когда уж несколько недель как у берегов вода на лёд вышла, когда по центру над окунёвыми ямами промоины блестят, братья решили спробовать: кто ближе к опасному краю проедет? Кто смелее? Кто мамкиного полотенца не испугается? На три щелчка поспорили. По носу – поникшему, проигравшему.

Своих коньков у них отродясь не было. Заняли под честное слово у Галиевых. Те справно жили. У них коньки даже не с верёвочками, с сыромятными ремешками. У них не то, что коньки – хвастались, к лету новёхонький велосипед будет. Ну, если не к этому, так к следующему обязательно. У них всё будет. У них отец с войны вернулся. Героем! У дяди Ивана на пиджаке медали и орден. Он танковым батальоном командовал.

– Не перекрути! Лопнет ремешок, – Борька уж на льду. Левой ногой отталкивается, правой на коньке катится.

Три раза оттолкнувшись, можно Тарню пересечь. Сколько раз спробовано. Но сегодня всё по-другому будет. Сегодня надо так разогнаться, чтоб по центру, у самой вымоины по краю проехать. Треск ледяной за спиной услыхать. Над омутом, над окунями, к открытой воде проснувшимися, промчаться. Их напугать, а самому не струсить. А ведь страшно! По самому настоящему страшно... Глубина под тобой с чёрной водой. А ещё страшнее страх выказать. А ещё...

– Ты, Борька, фуфайку сымай. Тебе в ней последние дни. Она уж, почитай, моя. А ну как утопнешь? Она уж никакой будет... Вата свалятся.

Борька на середине реки только что не перекувырнулся от смеха:

– А… Утопну, так тебе ватника-то поболе меня жалко будет? Ты к одёже дюже жалостливый.

«Жалостливый». Да как тут по-иному? Когда тебя кроме матери в одёжном деле никому не жалко… Витька, пожалуй, хуже всех в деревне одевался. За отцом уж всё сношено. Перелицовано. Новое шили или перекупали только для старшего. Для Жени. За ним Пашка носил, после Боря, а уж Витька донашивал, обносками прикрывался. Он и времени, годам счёт вёл по одёжке. Четыре года осталось до штанов в полоску. Два – до новой, красивящей, с двумя только заплатками на локтях рубашки. Месяц до тёпленькой фуфаечки. «К одёже жалостливый». И кому объяснишь? С кем поделишься, что вот когда в прошлом месяце Настенька с правой парты на него ласково так... И он к ней... Он её за косу. Так весь март к доске на математику да русский не выходил. Как пример записать надо – значит, спиной к Настюхе, а там... У матери тряпица только в цветочек оставалась. Она ею рваненькое и подшила. Столько двоек тогда понахватал...

– Давай выходи! Веточки сломи. Жребий потянем. У кого короткая – тот первый. У того преимущество – лёд нерастресканный, – Борька подкатил к вытаявшему камёшнику.

«Повези! Повези! Повези!» – Витька палочки перемешал и в кулачке кончики выставил. Свезло ему! Борьке длинная досталась. Тот нехотя фуфайку стянул, бросил на кусты. Махнул рукой:

– По следу определять будем. По черкушке.

Витька левым валенком отталкивается, на правом катится. Ногу прямо держит, чтоб, значит, ровнее полоз шёл. Вовсе не страшно! Проехал за метр до промоины и машет: давай за мной. И одна надежда, что Борька не только старше, но и погрузнее. Да Борька не столько потяжелей, сколько похитрей... Он Витькин рекорд всего на пяток сантиметров улучшил, и довольнёхонек.

Перекатились на свой берег – и по новой. Только теперь промоина будто прямо под тобой. И лёд трещит, да так, что в третий раз против него хоть не выходи. А надо! Тут Борька военную хитрость применил: на берег вышел, оттолкнулся и, оттого в скорости выиграв, опять своими пятью сантиметрами у Витьки победу отобрал.

Лёд от братьёвых нападок не проломился, нет, он только трещинами пошёл и, прогнувшись немного, уступил. С промоины вода на него вышла, ребячьи черкушки затопила, а лёд – ничего себе, держится. Или заманивает? Да только чтоб победить, в третий раз надо уж по самой воде проехать. Жутко... Витька на брата в надежде посмотрел: «Старшой всё ж. Может, скомандует что ничья?»

А Борька отворачивается: «Твоя очередь. Сам короткую вытянул».

Витька выдохнул. На берег заскочил и, как прежде брат, разбежавшись, выкатил на лёд и помчался к промоине... И быть бы ему первым, а Борьке подставлять бы нос... И уж понятно, никому не решиться ближе ещё проехать... Да только зря Витька левой ногой у самой воды по льду ударил, скорости и так хватило бы...

Враз с ледяным треском ухнул Витька в воду. Руки могильным крестом раскинув, ушёл в полынью. Борька с берега закричал как-то по-заячьи, жутко, смертно и тут же кинулся к брату – и не спасать даже, а чтоб с ним в беде вместе: он же брат! Он же старший. Он же за него и в огонь, и в... И вот уже оба, одной рукой друг друга удерживая, бились об лёд в чёрной воде.

----------- ✶ -----------

Их вытащил Прокопий Иванович. Какая такая судьба отправила соседа в этот час на реку? Какая нужда погнала от деревни? Да только не видя ещё беды, ребячьи крики услыхав, он ремень с себя расстегнул, выбежал к реке, упал на лёд и вытащил обоих. А после смертью до самой до деревни гнал и так до смерти напуганных ребятишек, с трудом за ними поспевая, сам за сердце держась. Гнал, чтоб согрелись. Навстречу материнскому полотенцу. К родительскому крику и слезам. Гнал до спасительного тепла родимой печи. Гнал, не давая завернуть до брошенной фуфайки. Не позволяя обернуться к воде, по которой плавала льдина с победной Витькиной черкушкой.

Когда уже и мать из избы до коровы вышла, когда Пашка все одеяла перетаскал им на печь, самовар вскипятил, на реку за ватником сбегал и сел за уроки, тихо подошла к братьям Люся. Поднялась по приставной лесенке, и когда оба с улыбочками обернулись к ней, только и сказала: «Дурацкие дураки... Как же мы без вас?»

Это и добило. До этого у обоих ни слезинки. Даже материнские крики и убивания не проня́ли. Ни её обращения к висевшей на стене фотографии отца, что вот, «погляди оттуда, какие без тебя растут». Ни Пашкины испуганные глаза. А это вот Люськино едва слышно и приговорённое «как мы без вас»...

Оба разревелись в голос.

Мать им с печи слезать всё не разрешала. Одёжу сушила тут же на полатях. Переворачивая её, хозяйскими заботами по дому подгоняемая, она, мимо печи проходя, каждый раз отодвигала занавеску и прислушивалась к сыновьям. Они для неё в этот день будто только рождённые. На грудничка, понятно, каждую минуту поглядывай: сопит ли? А тут двое...

Витька и Борька на неё ответно глянуть боялись. Притворялись, что спят. Зарылись с головой в довоенное ещё, бабкой Авдотьей стёганое одеяло. Упёрлись босыми ногами в тёплую трубу.

– Ты в жизнь мне больше мамку так не обижай.

– Сам ты... первый.

– Ты всё с коньками придумал.

– Ты же бегал к Галиевым.

– Ты палочки ломал и мне протягивал.

– Ты первый тянул...

Долго молчали. Борька одеяло для воздуха тихонечко приподнял:

– Давай поклянёмся.

– Давай. А на что?

– Что век мамку помнить будем.

– И Люську. И папку.

– И Прокопия Ивановича. И Пашку.

– И всё наше. Бабушку. Деревню всю...

– На крови...

Витька засопел:

– Как это?

– А вот, – Борька дотянулся до досушивающейся тут же связки лучин. Вытянул одну еловую, скрутил. Та и лопнула посредине, да так, что кончик образовался навроде острой иглы. Борька упёрся им в палец, да только ничего не вышло. Побелела подушечка и всё.

– Надо где венка, – он поставил остриё напротив запястья. – Надави ты.

Витька засопел совсем уж часто.

– Да давай! Режь! – Борька сжал зубы.

Витька и даванул. Кровь на белую щепку и брызнула. Борька только что не вскрикнул. Зажал ранку пальцами. А только Витька теперь сам себе должен – Борька ему уже не помощник.

Младший щепину в кирпич упёр, руку поверх наставил, зажмурился и всем телом приналёг. Крови брызнуло куда больше, чем у Борьки.

После соединили руки. Каждый рану другого навроде что своей прикрыл.

– Клянись, что век не забудешь.

– И ты, что помнить и не забижать боле.

Через полчаса задумавшийся, намолчавшийся Витька неожиданно для старшего, который меж них с рождения заводилой, предложил:

– Давай ещё. Чтоб наверняка.

Он помолчал, не зная, как правильней сказать.

– Ведь и у нас дети будут.

Не дожидаясь, когда Борька хихикнет, быстро продолжил:

– Обещаем, что назовём их нашими именами. Нам ведь наши мамка с папкой дали. И вот чтоб память...

– Тебе папка не давал. Ты папки не видел... И он тебя... – Борька старшинства упускать не хотел.

– И ладно, зато мамка назвала. Может, промеж них был уговор. Так вот, я, значит своего, о ней в память, Витькой. И ты... обещай!

– То значит, Виктор Викторович, – Борька всё же хихикнул. – Ты с Настюхой, что ли, женихаться...

– Не смейся, – здоровой рукой младший ткнул старшего. – Он после своего сына так же Витькой. И ты сейчас обещай. Не то я повязку скину. Пусть кровушка бежит.

Борька с удивлением глядел на брата. Никогда малой раньше так не говаривал.

– Я конечно.

– Что конечно? Повтори, что Борисом – за мамку.

– Борисом Борисовичем, – старшой неотрывно глядел в глаза брату. – Клянусь!

----------- ✶ -----------

Вечером вся семья сидела вокруг самовара. Вокруг чадившей керосиновой лампы, глядя на круглый брусничный пирог, поделённый матерью отчего-то на семь частей.

Смеялись. «Герои», перебивая друг друга, рассказывали, как в воде сжимали на ногах пальцы, чтоб река не отобрала валенки. Это чтоб галиевские коньки не потерять. Как потом, сразу почти уж, и сжимать не пришлось. Ледяная вода так всё тело скрутила. Как вцепились друг в дружку, помогая, и как это, наверное, смешно выглядело для окуней. Как те со всей реки сбежались смотреть на этих двоих, которые нет чтоб всеми плавниками об лёд упираться, так про меж собой пихались. Как потом сосед им ремень, а они опять друг дружку подталкивали. И опять, поди, под водой все хохотали: и пескарики, и уклейки, и уж точно ельцы, а может, и сама щука подошла. А после Прокопий Иваныч их погнал – крутил над головой ремнём и матом, а они бежали от него каждый по своей санной колее, припрыгивая на одном коньке. Вот, наверное, с деревни смешно: двое мелких хромых от одного здорового зайцами скачут. И как потом, в избе уже, сосед им по голым спинам напоследок хотел-таки полоснуть, замахнулся, да бляха зацепилась за тулуп, что на полатях. Тот на Прокопия Иваныча и рухнул, своих защищая. Смешно…

Съели по пирогу, а последний, седьмой кусок – на блюде. Люся на фотографию отца смотрит: то для него, что ли? А мать – на «героев», что те не понятливы. Тут Паша и догадался:

– То соседский кусок. Прокопия Ивановича.

Братья оделись не в своё, но сухое и уж бежать в дом напротив готовы. Да только Анастасия Андреевна вышла куда-то и через минуту входит, в руке курица уж без головы, а всё ещё бьется:

– Отдадите с благодарностью.

Люся к оконному стеклу прильнула и мерно так докладывает:

– Дошли… На крыльце валенки обметают. Витька левый с пятки от снега не отбил. В горнице, поди, уже. Валенки скинули и шагают парой к столу. Дарья Ивановна заохала, наверное. Наши-то хоть слово бы доброе не забыли, а то сунут – и бежать.

И тут Люся вскричала:

– Бегут! Нет! Волокут обоих. И без валенок. Опять чего-то натворили…

Сосед втолкал в избу Витьку с пирогом да Борьку с курицей. Обоих за шиворот держал словно котят нашкодивших.

– Ты, Настя, нам ведь не чужая. Мы с твоим Иваном по совести жили. По-соседски. И никогда ничего. Всегда... А ты что?

Он выхватил у Борьки курицу:

– Ты что? – поднял белую птицу над головой. – Тебе пятерых подымать. У тебя их две всего при петухе и было. А ты одной голову – и нам. Чтоб мы с Дарьей, значит, её в чугунок и, облизываясь, в твои окна...

– Прокопий! Я ж в благодарность. Ты мне сегодня сыновей подарил...

– Тебе сыновей – Иван, – прервал он её. И вдруг широко улыбнулся: – Я, конечно, не против бы... Если по-соседски...

Смеялись все: Пашка, держась за живот, Люська, утираясь подолом, Витька и Борька, перебирая босыми ногами, Анастасия Андреевна, игриво поглядывая на соседа. И конечно, сам Прокопий Иванович – в предвкушении, как завтра у правления, перед разводом на работы, будет травить новую байку колхозным мужикам...

Послевоенные годы... Счастливее некуда – выжили. Победили!

Послевоенные... Тяжелее и не жилось, но выжили! Победители!

----------- ✶ -----------

Их изба была худшей в деревне, а может, и по всей тарнянской округе. В две разновеликих, тёсом крытых крыши: поветь куда выше избы. На краю у скотного двора стояла, да, почитай, не стояла, а почти лежала на боку. Да всё ж не легла ни под кого: ни под ветра́, ни под снега́, ни под времена. Не сломилась. И не с краю жизни дети твои, Анастасия Андреевна. Почитай, первыми в крае стали. В заслуженные люди вышли. Только вот каждый свой край выбрал. Люся – из крайних крайний. За Полярным кругом, в Нарьян-Маре учительствовала, орденом награждена. Паша в противоположном краю страны – в Краснодар уехал. Там его счастье. Там его удача. Женя в областном центре нашего края в первых, известным писателем стал. Младший Витя в соседнем Северодвинске, в лучших мастерах, подводные лодки строил. Не раз в море корпус на край прочности испытывал. Борис в военные пошёл, на каких только окраинах страны не служил. Закончил службу полковником в Николаеве, на гражданке потом отвечал за краны в порту.

Каждый праздник в Северодвинске бросал Виктор Иванович в синий почтовый ящик открытку, чтоб летела она к Черному морю, к Бугскому Лиману в Николаев. Каждый день рождения, каждый Новый год и Первого мая звонил Борис Иванович в город на Белом море. Каждый раз они вспоминали милую свою Тарню, родню, товарищей. Но о чём бы ни говорили братья, всегда заканчивали одним, одной молитвой, в один голос:

– Ты только не забудь, как трубку повесишь, моему племяшу, поклонись. Моей родной кровушке.

– Виктору Викторовичу!

– А ты – Борису Борисовичу!

1990-е – 2020-е гг.,

Россия – Украина

О годах, что свалились потом на Союз, мало кто хорошим словом отзывается. Дурные они, девяностые…

Первым из братьёв не стало Бориса Ивановича. И уже некому из России было ехать на его похороны в Николаев. Сын его, тоже Борис, трубку на звонок северодвинского дядьки, которого никогда в глаза не видел, взял с неохотой: «Виктор Иванович? Какая Тарня? Какие ещё окуни в заводях? Какой - такой Виктор Викторович?» За всю жизнь Борис Борисович, внук Бориса Ивановича, с далёким дядькой из чужой страны раз и поговорил, да и то сквозь зубы. «А про що з москалём базікати? Лучше б её и не было, российской этой родни…»

Господи! Промой всем глаза. Ведь живы те, кто в одном государстве... Кто на русской печи кровью клялся. Кто брату – брат... Иваны Ивановичи, Богданы Богдановичи, Александры Александровичи…

В давние времена прошлась судьба кривым бычьим рогом по материнской жизни. Под Кривым Рогом в Отечественную пал муж и глава семейства. 30 лет спустя после Великой Победы в Кривом Роге родился тот, чьим образом – хотя, нет, без-образный он, креста на нём нет – пугать бы детей. И вот теперь... Вкривь криворожцем истолкована история. Искривлены традиции. Накриво вывернуты обещания. Всюду кривда вместо правды. Или нет, и есть те, кто помнит? Кто наследует? Тот, кто братству верен.

----------- ✶ -----------

«По всем нам и нашим судьбам 90-е лихом прошлись. А после… С подачи западных «братьев» мы верить начали, что сами виноваты, что на окраине, на обочине жизни оказались. Миру, Европе открыто улыбаться научились: «В одном с вами братстве!» По широте души со всеми побратались, а с нами-то… Не сразу мы поняли, что в братстве том за брата брат в прорубь не кинется. Поздно углядели, что нашего же брата «старшие» братья в супротивники нам подставили. Подначили. Подговорили. Поднакачали. Подучили. Поднауськали. Подзадорили. Всё для того, чтоб мы место своё знали: с краю. На краю Европы. Под... Под ними. А они, значит, над – над нами. Такое вот братство-равенство, в котором все равны, но кто-то равнее других, равен больше. И понятно, уж этот «кто-то» – не мы. Немыми мы должны быть, когда нашим братьям запрещают на родном языке говорить, требуют от них забыть про нашу общую победную память.

Да только живы наши Василии Васильевичи, Иван Ивановичи, Викторы Викторовичи. И оттого неизбежно настало 24 февраля 2022 года.

Да, сейчас брат На брата. Но всё ради брата, который За брата», – так закончил своё напутствие выпускникам школы, в которой работал учителем литературы и русского языка, северодвинец Виктор Викторович Дроздов, а назавтра пошёл в военкомат. Сын Виктора Викторовича первого. Внук Виктора Ивановича. Правнук Ивана Степановича – рядового солдата, погибшего на Великой, праведной той войне.

----------- ✶ -----------

Первое сильное потрясение, вернее, даже опрокидывание всех мирных устоев, случилось на подъезде к маленькому посёлку, где доукомплектовывалось его будущее подразделение. Он в полной боевой выкладке подпрыгивал на последнем сиденье несущейся по разбитой военной дороге «буханки». По хлебному запаху, каркасу от срезанных полок для деревянных ящиков, по слою коричневых крошек на полу было понятно, что ещё недавно машина перевозила хлеб. А теперь... обвешанная антидроновой сеткой и торчащими во все стороны антеннами - глушилками она больше напоминала ежа. Подраненного (потому что не было у «буханки» правой задней дверцы), выгнанного из привычного леса и оттого отчаянно несущегося по «открытке», ощетинившегося колючего ежа.

Вот она, совсем уже близко... Война. И он несётся на неё с такой скоростью, на которой в мирное время по такой дороге ни один водитель не решился бы. И парадокс, что он не оттягивает приближение возможной смерти, а именно летит – несётся на неё; и что «буханка» – недавно ещё самая домашняя, хлебная машина – теперь боевая единица. И ещё парадокс, что он, до своих тридцати пяти считавший свою профессию учителя литературы самой мирной, теперь в «бронике», с автоматом, обвешанный гранатами, запасными рожками, подсумками, жгутами, подпрыгивает на боковом месте у ветрено-холодного проёма в неизвестность, у чёрной дыры от вырванной взрывной волной дверцы...

И всё же он улыбался: совсем не военному этому запаху свежеиспечёного хлеба; быстрой езде; новым товарищам, с которыми ещё толком не успел познакомиться, и даже резко запищавшему дрон-детектору. В ответ на его улыбку сидевший напротив парень, года на четыре моложе его, воевавший ещё с нападения на Курскую область и, пожалуй, только по одному этому казавшийся старше, поднял вверх большой палец.

Машину тряхнуло. Виктор оглянулся в проём на дорогу. И тут...

Они проезжали мимо автобусной остановки. Шиферная крыша её была разбита, металлический каркас смят, но столб с жёлтой табличкой расписания движения стоял прямо. И вот от этого-то знака к «буханке», отчаянно крича, размахивая руками, кинулся паренёк. «Совсем как мой Витька! Тоже, наверное, второклассник...», – Виктор развернулся в сторону водителя и закричал:

– Остановись! Ребёнок!

Водитель инстинктивно нажал было на тормоз, да только...

– Вперёд! – парень – тот, что ещё с Курской, командовал привычно и безоговорочно, – Не сметь!

– Стой! Ребёнок же! – Виктор привстал, готовый кинуться на бесчувственного.

– Капля, держи его, – парень сухо бросил товарищу напротив, и Виктор моментально был осажен на место.

С минуту он так и ехал – намертво схваченный сзади за плечи, развёрнутый лицом к дороге, по которой за ускорявшейся машиной всё ещё бежал мальчишка.

– Нельзя, – парень, что ещё с Курской, перекрикивал рёв разгонявшегося двигателя, показывая на красный экран дрон-детектора.

Втолковывал ему словно двоечнику после уроков:

– Никак нельзя. Сколь раз бывало: остановишься вот так – и все под один дрон. И малой твой в первую очередь. И, видя непонимание в его глазах, добавил: – После поймёшь.

Отпустивший его боец, дружески хлопнув Виктора по спине, добавил:

– Если успеешь!

На фронте всё честнее, – дома об этом он читал не раз. «А разве это честно? Это по-человечески? Это вообще по-какому? Мы тут ради кого?» – он взгляда не мог оторвать от мальчишки, почти превратившегося в крохотную точку, опустившегося на колени и понявшего, что солдаты не подберут его. До точки сократилась и его уверенность в том, что он многое понимает в этой жизни…

Как потом об этом рассказать отцу? Не кому-то другому, а именно отцу. Виктор Викторович встал перед глазами сына колонной безответных вопросов: «А если бы это был мой внук? Твой сын Витька? Ты бы что, и тогда не остановился? Воин! Ты, может, и пошёл на войну ради одного этого паренька! Чтоб спасти его надежду. Ты подумал, каково ему теперь жить? Что он после этого обо всех нас?»

----------- ✶ -----------

«У отца, – так говорила мать, – излишнее чувство справедливости». Виктор Викторович старший каждый день, после того как узнал, что сын его Виктор записался на СВО, себя и его доводил одним вопросом:

– Всё правильно делаешь. А только вот… Встретишь за ленточкой троюродника своего, Бориса Борисовича, неужто стрельнешь?

И до того он с этим вопросом доносился, что, как оказалось, донёс весь его ужас и до внука. Витька, запихивая в рюкзак непослушные, ни в какую не желавшие идти в школу тетрадки, вдруг обернулся к нему и спросил:

– Дед! А правда, что папа Бориса Борисовича убивать едет?

И пока ошарашенный, ладонью прикрывший свой рот дед приходил в себя, выручила невестка:

– Глупости. Папке никого не убить. Папка твой едет бороться с нацистским режимом.

Но тут недоумевающий Витька и мать осадил:

– С режимом! Мария Петровна говорит, что режим – это самое важное. Это залог здоровой жизни.

Трое взрослых в минуту собрали ничего в жизни не понимающего ребёнка и вытолкали его за дверь:

– Марш в школу. Ума набирайся.

----------- ✶ -----------

– Надо ему выучить какую-то фразу. Понятную. Где отец. Чтоб в школе и во дворе... – жена Виктора прислонилась спиной к двери.

– Во-первых, нельзя, чтобы он говорил, что я на СВО, – Виктор вспомнил не раз слышанное в военкомате.

– Это ещё почему? – Виктор Викторович старший, только отошедший от «убивать Бориса Борисовича» вскинул руки. – Во все войны гордились своими, которые на фронте. Семье воина – народное уважение.

– А сейчас нельзя, – раздражаясь, Виктор сказал столь до этого разговора понятное ему, после простых отцовских слов ставшее вдруг таким двусмысленным. – Сейчас надо прежде о семье думать. Никаких фотографий, переписки по телефону. Ведь тогда те могут на вас выйти... А после – на меня. И воздействовать... – он посмотрел на задрожавшие губы жены, на столь милый ему завиток у ушка. – Понимаете? Из смартфона все ваши фото для пущей безопасности удалю.

– Нас удалишь? – жена присела на табуретку. – Что же это за война такая? Ведь за правое дело! Чего тогда бояться и перед своими скрываться?

Все трое не уходили с узенького коридорчика. Словно понимали: нельзя сейчас расходиться. Каждый в своей комнате, в себя уйдя, мыслям ненужным даст разойтись. А тут... стенами, вопросами зажатые, вместе и должны найти выход, объяснение.

Первой нашлась невестка, тоже учительница, только истории:

– Чего тут и думать... Виктор Викторович, у родственника нашего, – она кивнула свёкру, всё давно написано и названо правильно. «На изломе истории»[iv]. Вот именно что – излом. Он и нас сломить старается.

...Убивать Бориса, – повторила она, качая головой. – Гражданская война. Брат на брата. Всё это нашей семьёй век назад пережито. И коль заново случилось, повторно переживём. Хорошо бы в последний раз. Чтоб Витьке нашему заново уже своему сыну объяснять не пришлось, что брат бывает не прав, но он всегда брат.

Виктор, ты много не думай, – она повернулась к мужу. – В обычной жизни между братьями всякое бывает, и до ножей доходит. Нынешняя война – это такое же. Только миллионы против миллионов. Раз упустили младшенького... Значит, сами и должны мозги ему вправить. По-братски. Вежливо, значит.

----------- ✶ -----------

Наутро за завтраком в большом подвале школы, в котором когда-то был тир, а сейчас стоял длинный стол, Виктор увидал того самого паренька с дороги. Мальчишка с такой скоростью проглатывал горячую кашу, что вызывал невольную улыбку у бойцов.

– Ночью вывез, вон он, на мотоцикле, – не поясняя больше ничего, здоровяк с позывным Капелька, что вчера удерживал Виктора в машине, кивнул в сторону командовавшего вчера парня, что с Курской операции ещё... Что на четыре года моложе.

Днём пришла бээрка[v]. В трёх километрах отсюда в опорнике ВСУ осталось не больше пяти нациков. Ночью туда дважды приходила «Брэдли» и вывезла большую часть оборонцев. Глупостью врага грех не воспользоваться!

Группу комплектовали второпях. Спешили. Ветра не было и туман с ночи ещё держался над самой землёй. Последним в состав включили Виктора: опыта боевого, конечно, пока нет, но по виду здоровый; пойдёт последним, потащит боекомплект и припасы, потом сразу обратно. Гарнитуру для связи ему дали уже на выходе, сунули в карман и две батарейки к ней.

– Дотащишь мешки и сразу назад, – молоденький, весь такой правильный в манерах и экипировке лейтенант, хлопнул Виктора по плечу. – Мы тебя пока не знаем. Слаживание не прошёл, – пояснял он своё решение, когда Виктор, пригибаясь под грузом, уже выходил из укрытия.

То, что что-то, а может, и всё сразу пошло не так, Виктор понял, как только они приблизились к небольшой высотке, на которой был вражеский опорник. На минах одновременно с обоих флангов подорвались двое из их группы. Крики раненых жутко били по ушам, и он отключил гарнитуру. Не мог он ни помочь, ни слышать, но понял: возвращаться теперь тоже нельзя. Решил, что раз в строю осталось на двоих меньше, то он не уйдёт назад. Он пригодится. Подтащив мешки к воронке у склонённого дерева, скатив оба на дно, он передёрнул затвор и постарался сориентироваться. На фланги уходили четверо, значит сейчас там по одному. Трое наших двигались прямо. Виктор решил: надо помочь одному из тех, что сейчас на фланге. Застегнув фастэкс на каске, он пополз вправо к обгоревшим деревьям. В детстве, когда они ходили за грибами, мать говорила, что он плохо в лесу ориентируется, «водит» его леший. Шутила, что у него правая нога короче левой, вот он и загибает в сторону.

Туман ещё только начинал рассеиваться, и с командного пункта дан был приказ дроноводам: поднять «Мавик-наблюдатель». И буквально через десяток минут на мониторе, как на ладони, лейтенант наблюдал всю картину боя. Сразу стало понятно: ночная разведка ошиблась, не выехали укропы с позиции. Видимо, ротацию провели. Все сейчас там. Все двенадцать. И каждый в своём окопчике. Да только сразу было видно: эти из молодняка, из необстрелянных. Суетятся. А двое в крайнем окопе так вообще палят в небо. Если бы не растяжки, не мины эти... Наши подошли уже так близко, что командовать им отступать, снова проходить по минным заграждениям – теперь уже спиной к врагу – было бы ошибкой.

И лейтенант командовал. Отправил санитаров за трёхсотыми. Как мог, подсказывал каждому из группы, куда двигаться и где враг. Да только всё одно: против его шестерых бойцов, прикрывавшихся лишь молитвой и стволами тонких деревьев, было двенадцать, пусть и неопытных, но сидящих в укрытии в ростовых окопах, бивших пулемётными очередями. Всё же опыт предыдущих боёв сделал своё: через двадцать минут нациков осталось четверо. Но и наших...

Его знали и любили все. Этого дерзкого и удачливого паренька, что пришёл на СВО с начала Курской операции и везде таскал с собой губную гармошку, потому что не мог без музыки. Потому что пианист. Шутил, что рояль в окопах настраивать некому. Вот и играл вечерами Чайковского на гармонике. Чтоб не забыть самому. Чтоб товарищи, значит...

Все знали, что девушка его в санитарках. Что лицом на него похожа. И кто видел их, говорили потом, что они как брат с сестрой. Что она с того же училища. И тоже по классу рояля. И что на концертах они в две руки...

И вот сейчас он, последний, кто ещё отзывался, чей голос хрипел в эфире. На мониторе видно было, всем понятно: не играть ему уже без правой руки. И нацикам понятно, что не отбиться ему. Шли на него, на последнего, не таясь. В открытую. И когда добили, то каждый из них голову вскинул, поднял в небо, глянув на коптер, и плюнул после в сторону бездыханного того паренька. Который с Курской ещё... Который на мотоцикле... Который на гармонике... У которого девушка в санитарках...

Все сидевшие перед мониторами встали. Лейтенант сломал в кулаке карандаш, и тот острыми краями впивался теперь в его ладонь.

– Вызывай артиллерию. Корректируй по пид... по гадам.

Но тут... боец с нелепым для его огромной фигуры позывным Капелька, глядя на экран, вскрикнул:

– Нельзя! Наш ползёт.

И точно: с правого фланга, с западной, вражеской стороны, к опорнику медленно и как-то нелепо, полубоком полз человек. Наш человек. С красными полосами изоленты на каске и рукаве.

– Кто? – лейтенант в растерянности хватался поочерёдно то за плечи Капельки, то за блокнот.

– Так новенький. Учитель этот. Литератор, – Капелька всматривался в ползущего.

– Он же вернуться был должен! Ему же... сказано, – лейтенант нажал кнопку на гарнитуре. – Как тебя там? Литератор? Литератор! – почти кричал он.

Но в наушниках ответно молчала тишина.

– Он связь отключил, – Капелька склонил голову. – Ни разу не выходил... Вон как ползёт. Ранен, а может, контужен.

В первом же бою Виктор встретился со смертью, наглотался земли, вжимаясь в неё от жужжащих над головой пуль, вмиг поседел от одного только вида упавшей прямо перед ним, но не взорвавшейся гранаты, был ранен в левую руку, но сам ещё не выстрелил ни разу. Поставив себе задачу зайти к опорнику с вражеского тыла, он весь этот скоротечный бой полз по краю своей жизни. По самому краю. По краю физическому. По краю нравственному. Как учитель литературы, он твердил про себя одно удерживающее его на светлой стороне края заклинание. «Толстой в Севастополе, Лермонтов на Кавказе – выдержали, Симонов до Берлина дошёл – и я смогу. Смогу. Должен».

Он словно смотрел на себя со стороны. Привыкший в институте, затем в школе на уроках разбирать художественные произведения, поступки героев, он и на себя сейчас смотрел как на литературного персонажа. Будто книгу о войне читал. О той, Великой Отечественной. И как в любой советской книжке был правильный, счастливый конец, так, думал он, и у его рассказа будет хорошее завершение.

– Жгута на нём не вижу, – Капелька обернулся к лейтенанту.

– Снижайся! Покажи его, – тот уже командовал оператору.

Передыхая, Виктор перевернулся на спину. «Мавик», висевший где-то высоко, начал снижаться. И тотчас в его сторону выцеливая, протянулись из опорника линии трассирующих пуль.

«Значит, наш. Наш! – здоровой рукой Виктор помахал птичке. – Связь. Должна быть связь». Тут только он вспомнил о гарнитуре. Нащупал кнопочку. Понажимал, но в наушниках раздавался лишь затухающий треск. «Батарейки», – он стал судорожно искать запасные.

– Не зажгутовался он, – Капелька стукнул кулачищем по столу.

– Мы коптером на него указали, выдали, – лейтенант пальцем ткнул в монитор, на котором видно было, как в сторону раненого выдвинулись нацики.

– Да включи ты связь! Литератор! Литератор! – кричал в микрофон командир. Какой у него позывной? Кто знает? – он оборачивался к бойцам.

Виктор одной рукой заменил батарейки и тут же услыхал непривычное обращение:

– Литератор, отползай влево. В воронку.

«А ведь кто-то вывел нас на этот опорник. Кто-то сообщил, что нет здесь почти никого. И задвухсотились. Наши. И меня сейчас наведут под выстрел», – Виктор прерывисто дышал в микрофон.

Укропы – по картинке с квадрика было ясно – готовились обойти нашего с двух сторон.

– В плен брать будут. Поняли: раз не отбивается, значит, скис, – лейтенант шумно дышал. – Да почему он не отвечает-то?

– Не верит он, – Капелька оглянулся на лейтенанта. – Не его позывной.

И вдруг вскочил:

– Я сейчас.

Вернулся он почти сразу, толкая перед собой упирающегося вчерашнего паренька:

– Говори в микрофон. Что угодно. Что это ты. Да говори же.

Лейтенант понял всё моментально. Развернул мальца к себе:

– Нашему помочь надо. Скажи, что утром ел в подвале горячую кашу... Быстрей!

Нацики уже готовились сжать клещи. Один заходил от оврага, отрезая путь к отступлению, другой замер, дожидаясь команды первого.

В наушниках Виктора, в нависшей тишине напряжённой неизвестности и ледяной опасности вдруг зазвучал детский голосок:

– Дяденька! Я утром ел кашу.

И тут же резкий командный голос:

– Братан! Гранату в овраг. За спину. Бросай!

«Голос как у моего второклассника. Как у Витьки. Витька свой. Сын не предатель, – холодный пот сотнями капель смыл опасения. – Это же тот, с остановки! Это свои. Наши. Не бросили!»

Он дотянулся до пояса. Вытащил гранату. Выдернул чеку, отстрелил спусковой рычаг запала, досчитал, как учили до двух, и как уж мог, накатившись на раненую левую, вскрикнув от боли, кинул в указанную сторону.

– Теперь очередью по кустам впереди, – командовали из наушников. – Очередь! Бей! Да бей же!

И он, не раздумывая, надавил на спусковой крючок. Выстрелов не было… И тут прямо перед ним из зарослей показалась каска с жёлтой поперечной лентой. Сухонький, небольшого роста человечек поднялся и во все глаза глядел прямо на него.

«Как Славка из десятого Б. Даже ещё меньше. Недоросток», – промелькнуло у Виктора в голове.

«Славка» поднимал автомат.

– Предохранитель! Братан! Предохранитель сними! – орали в наушниках.

Выстрелили они одновременно.

Виктор представил это финальной сценой фильма. Летящие навстречу друг другу пули. Он видел, как его очередь взлохматила на груди врага бронежилет. Как «Славка» завалился назад, и автомат его поливал свинцом небо. Как небо от серого свинца стало ещё серее. Виктор успел подумать, что это надо обязательно записать и потом использовать на уроке: небо на фронте серое от пуль. Или даже так: свинцовое от пуль небо.

– Перезаряжай! – кричали наушники.

Он сменил магазин, и его до последнего патрона выпустил в те кусты. Во вражеские кусты, откуда с первой ещё очереди уже не отвечали.

– Молодец, братан! – Капелька закричал так, что паренёк в испуге зажал ладошками уши. – Контуженый. Лейтенант! Он и контуженным двоих уложил.

«Литератор... Только таким может так везти», – командир опустился на стул. – Братишка! Надо зажгутовать руку. Самому себе. Остановить кровь. Иначе вытечешь. Жгут! Быстрее!

И он, наблюдая сверху, словно солдатский ангел, начал диктовать каждое положенное в этом случае движение. Что, куда, с каким усилием.

– Теперь ползи обратно. Я буду выводить. Развернись – и к оврагу. Сейчас их камикадзе налетят. Братан! Уползай!

Повинуясь приказу, Виктор двинулся было назад, да замер. «Подпоручик Толстой с Севастопольского четвёртого бастиона, отполз бы? Слово-то какое убогое. Уползать. Задание не выполнено. Наши задвухсотились, а те живы. Они, значит, победили? А мы …отползли?» Он надавил на тангенту:

– Я не сдамся. Правильно наводи, Филин. Где они? – и, не дожидаясь ответа, пополз в сторону блиндажей.

– Капелька, высылаем ещё двоих. Вытаскивать упрямого, – командовал лейтенант. И тут же в микрофон:

– Братан! Слушать приказ! Отходи!

В ответ из громкоговорителей по-учительски выразительно прозвучало:

– Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах...

Враг окопался тщательно. Не только два блиндажа были хорошо замаскированы, но и окопы меж ними сделаны в полный рост, с ответвлениями, небольшими ячейками и многочисленными поворотами – если влетит граната, чтобы осколки далеко не разлетелись.

Виктор дополз и со стоном свалился в крайний кривой окопный рог. В наушниках лейтенант, смирившись с непокорным, раскладывал обстановку:

– По нашим данным их трое или даже двое осталось. Они в другом конце. Там, похоже, большой схрон. У тебя что по БэКа? Сколько гранат? Магазинов?

Виктор, сидя на дне окопчика, осмотрелся:

– Одна. Последняя и магазин.

– Мало. На минуту боя, – Капелька выжидательно смотрел на лейтенанта.

– Выведи мальца. Не надо ему... – спохватился лейтенант, показав на неотрывно смотрящего на экран второклассника.

– Его сейчас убивать будут? – паренёк упирался и выходить не хотел. – У нас хромого соседа постреляли. Я сам видел. Я больше вас видел, – он встал поперёк дверного проёма. – Может, чем помочь? Сколько раз по той канаве на рыбалку...

– В кухонную кладовку. Под замок его. Нам одного героя хватит, – лейтенант повернулся к мониторам. И вовремя. В сторону литератора, пригибаясь, ощетинившись дулами, по ходам сообщения выдвинулись два ВСУшника.

– Переползай вправо и через метр влево, – командовал он, и, видя, как его боец сразу же начал движение, удовлетворённо подумал: «А вдруг...»

Две брошенные в сторону Виктора гранаты взорвались как раз в том окопчике, в котором он был минутой ранее.

«Всё правильно. Закидывают туда, где он и должен был быть», – лейтенант удовлетворённо кивнул. Между врагами оставалось метров восемь. «Лишь бы сейчас их наблюдатель, коптер не завис. Тогда они его, раненого, быстро размотают...»

– Теперь на ногах. Ходу! До первого ответвления. Там замри.

Виктор и побежал. Да только...

Окопы в лесополке из-за корней деревьев рыть трудно. Корни тут всюду. Их перерубать надо, а лучше перепиливать. Перерубленные, они торчали со всех сторон. Вот за один такой Виктор и зацепился раненой рукой. И вскрикнул – тут от боли любой бы закричал, когда острым по ране. Нацики, понятно, услышали и на звук сразу, автоматы над бруствером подняв, в два ствола, не глядя, поливали в направлении крика.

«Повезло. Если бы они гранатами, нашего уже бы не было».

– Вперёд. Только вперёд. Они сейчас гранаты, – голос лейтенанта вывел Виктора из короткого оцепенения.

Он и бросился до следующей ячейки. Ещё на пару метров. До неминуемой встречи. Лицом к лицу.

На месте, где его зацепило корнем, окоп завалило взрывом.

«Это у них последняя граната. Иначе бы оба кинули! – лейтенант не отрывался от экрана. – Сейчас надо... – но команды отдать не успел.

На мониторе все увидели, как литератор вдруг поднялся во весь рост и, непрерывно стреляя, удерживая автомат одной рукой, пошёл на врага. И те оба, тоже видно у них первый бой, паля в направлении выстрелов, безголово ринулись навстречу. И уж тут...

Первый вылетевший из-за угла нацик пулю получил прямо в лицо. Второй, избегая опасности, развернулся и раненный в ногу последней пулей – последней, что была в последнем магазине Виктора, заполз в боковой окопчик.

– Добивай! Гранату туда, – орали все на командном.

– Герой! Наш-то, желтопёрый, а герой. Первый бой! Литератор... Сейчас ещё четвёртого... – Капелька только что не прыгал.

– Братан! Граната у тебя. Ты слышишь! Убей фашиста, – у лейтенанта дрожали руки.

«Убить Бориса Борисовича, – у Виктора опустилась рука. Он откинул бесполезный теперь пустой автомат. – Гранатой его, – про себя повторил он команду. – Нацика, который наших на Донбассе...»

– Эй, ты... – он не крикнул – чего кричать? между ними метра четыре, - ранен? Сдаваться будешь?

За поворотом послышалась движение, а потом без хохляцкого акцента, со стоном вначале, а потом с вызовом:

– Русские не сдаются.

– Гранату в укропа, – неслось из наушников.

Виктор надавил на кнопку отключения. И тут же в наступившей тишине услыхал с дерева над головой птичью трель. «Вот же! Как просто отключить войну. А этот не укроп. Он русский. Ну, или русский укроп».

– Какой ты русский, если за бандеровцев? Ещё скажи, что ты водитель или санитар, – Виктор повернул голову в сторону врага.

– А ты оккупант! И по тебе стрелял учитель украинской литературы.

Они сидели в одном окопе, рогом изогнутым. Кто и выгнул им эту судьбу? Кто выкопал эту, шириной в могилу, дорогу?

«Вот же», – Виктор высунулся из-за угла. Он отлично понимал, что нельзя смотреть тому в глаза. Даже разок. Что это не даст убить. Надо думать о том, как о враге. Только как о враге.

С противоположной стороны на него глядел, морщась от боли, человек примерно его возраста и, как показалось, одного с ним мироощущения.

«Не поддаваться, – Виктор сузил глаза. – Вывести зло на свет Божий, где оно и погибнет». Он выставил вперёд руку с зажатой в ней гранатой. Показал на неё глазами:

– Учитель, литератор, говоришь. А ну... – он процитировал, – «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок…»[1]

– Москаль! Это всё ваши НКВДшные штучки, – тот, что напротив, застонал сильнее, но тут же подхватил, – «...всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой вещи». То Николай Васильевич о нашем великом украинском языке...

Дальше он продолжить не смог. Лицо его перевело от боли.

– Разбежался! Это он о моём, о русском. Это из писем Языкову.

– О моём, украинском, – на чистом русском прозвучало в ответ. И тут же говоривший схватился за простреленную ногу.

– Врёшь, гад! – Виктор в этом-то был уверен на все сто. – У меня по Гоголю была курсовая. Это он написал, когда прочёл «Царские выходы» Строева. И книга-то на русском! Двоечники! Укропы! Всю историю переврали...

– Да что он тянет-то? Гранатой его! – на наблюдательном пункте как только не материли Литератора. – Эти пацанов скольких положили. Слюнтяй! Обнули гада!

– А-а-а! Красавчик! – все заорали, видя как новичок, размахнувшись, швырнул гранату в сторону врага.

Сумочка-аптечка от Виктора прилетела к укропу прямо в руки. Поймав её, тот удивлённо глядел на москаля, который ещё и улыбался! И спросил совсем уж по-мирному:

– Тебя хоть звать-то как?

Ответно улыбнувшись, русский украинец произнёс:

– Борисом. В честь Пастернака. Он много правды про русских писал. Ему Нобелевскую премию за это дали, а вы его из писательского союза выгнали.

– «Вы!» Мы выгнали, дурень ты, оболваненный. Тоже, наверное, «не читал, но осуждаю!». Историю учи, а не ваши новые сказки о ней! Пастернака за «Доктора Живаго» в 1958-м исключили из Союза писателей. Так этот Союз тогда в Советском Союзе был. Это когда мы вместе. Вместе! И ещё... Литература у нас одна. Тебе бы только читать заново выучиться, – Виктор немного помолчал. – Нашу с тобой литературу сердцем, душой читают. В оригинале, а не с английских дайджестов.

В небе над ними опять разлилась птичья трель. Оба подняли головы.

– Прилетела звонкая, – Виктор улыбался.

– Это ваша. Наблюдатель. Давно висит, – ВСУшник показал на дрон и вскрыл упаковку бинта. – Тебе твои же за то, что мне помог... По загривку... У вас так... Убей хохла – займи его землю.

– Может, мне и поступить так, как вы о нас думаете? По твоей методичке, – Виктор здоровой рукой поднял последнюю гранату и, поднеся ко рту, зажал чеку зубами.

Солдат напротив него выпрямился и, защищаясь, прикрыл лицо руками.

Виктор опустил руку:

– Дурашка ты окололитературная. Мы раненых не добиваем. А вы... Вы в душу с детства раненые. Ты того... Выздоравливай...

Он, подобрал автомат и, оперевшись на него, поднялся:

– Беги отсюда. Сейчас наши придут. Наши на нашу с тобой землю. Чтобы правдивую историю… Вместе.

Он уверенно зашагал в сторону своих.

Через сутки на том же наблюдательном пункте друг против друга стояли двое. Лейтенант, ударяя ладонью по столу, кричал, что в списки для награждения за взятие важного опорника, вместе с тремя убитыми и четырьмя ранеными, Литератора этого малахольного вписывать не будет:

– Он убийцу наших гранатой должен был! Трус он! Он наших предал! А я его к медали?

– Именно! Приказ по взятию опорника выполнил! Для этого троих положил. Сам ранен. И раненого укропа добивать не стал – не убийца он! Он веру в человека не убил – в себе и в том укропе, – наступал на лейтенанта Капелька. – Молод ты ещё, командир. Хочешь, запиши у себя в отчёте: не взорвалась граната. Так и запиши. А про рапорт… Ты не его из списка – ты всех нас... Да и себя из человеков вычеркнешь…

----------- ✶ -----------

Через месяц после госпиталя Виктор возвращался домой. В свой город. На вокзале водитель такси, уважительно посмотрев на форму и подвязанный рукав от ампутированной по локоть руки, сказал:

– Спрячь деньги. Так отвезу. Говори куда.

Он назвал домашний адрес, но проезжая мимо школы, попросил остановиться:

– Тут Витька, сынок. Наверное, совсем заждался.

Вошёл в вестибюль и сразу встретился с директором. Она его помнила: он в соседней школе литературу и русский преподавал. По форме всё поняла, а потому предложила сразу:

– Пойдёмте. Ваш на втором этаже.

В класс они вошли вдвоём.

При виде директора ученики поднялись в приветствии.

Сына Виктор сразу не разглядел. Слёзы отчего-то выступили, и глаза будто в пелене… Витька – Виктор Викторович третий, младший – кинулся к нему с предпоследней парты и, с разбега подпрыгнув, повис на отце:

– Папка, родненький!

Учительница прикрыла лицо руками. Маша со второй парты отчего-то заплакала. Два Виктора Викторовича держались друг за дружку. Младший пальчиками гладил культю:

– Папка! Миленький! Мамка-то... всё деду говорит: главное, что ты живой. Только что там эти мины, и ты без ноги… – мальчишка пальчиками гладил пустой рукав. – А у тебя только ... Мамка-то как обрадуется! – он прижался лицом к отцу.

Вечером после ужина, сидя с отцом на диване, сынишка тараторил:

– Хорошо, что ты меня тогда выучил, как червяка на крючок. А цепку велосипедную я уже сам могу.

Он застегнул пуговичку на рукаве отцовой рубашки:

– У тебя медаль за что? За подвиг? Ты нацика убил? Мама говорит, что нациков всех надо... Что она, если что с тобой... Она бы за тебя... снайпершей бы пошла...

Виктор, как уж смог, ухватив сына за подмышку, поднял его здоровой рукой над собой, над всем земным:

– Я на все вопросы... обязательно! Всё тебе объясню. И мамке. Только правду. Понимаешь, не за нацика это... Вернее, за нацика, который пока ещё нацик, но обязательно поймёт, разберётся потом, где и с кем правда.

А медаль... В общем... Это мне от моих товарищей. И от командования.

Это, Витька...

Поймёшь ли сейчас...

... за НАДЕЖДУ.

На нижнем фото: 1947 г. Тарня, д.Тужилова. На фоне «В две разновеликих, тёсом крытых крыши: поветь куда выше избы» тарняки. Среди них пять героев рассказа.

[1] Слова из статьи Н.В. Гоголя «Предметы для лирического поэта в нынешнее время (два письма Н.М. Языкову» (1844).

[i] В основу рассказа положены реальные события из жизни одной многодетной тарнянской семьи.

[ii] Официальное название «похоронки» – «Извещение о гибели военнослужащего». Первоначально их складывали треугольниками, как и фронтовые письма. К концу войны стали производить конверты для официальных документов, из-за чего адресаты безошибочно узнавали их при получении. 15 дней без вести пропавшие считались временно выбывшими, а затем заносились в список безвозвратных потерь и исключались из списков части. По истечении 45 дней о без вести пропавших извещались родственники.

[iii] Поскрёбыш – хлебец, испечённый из остатков муки; в переносном смысле что-либо последнее. Последнего ребёнка – рождённого «напоследок», нежданно-негаданно – в семье называли последышем или поскрёбышем. Виктор родился, когда родителям его было уже за сорок.

[iv] Имеется в виду книга известного всей Архангельской области жителя Тарни. См.: Овсянкин Е.И. На изломе истории: события на Севере в 1917-1920 гг.: мифы и реальность. – Архангельск : Архконсалт, 2007. - 557 с.

[v] Бээрка – боевое распоряжение с задачами.

Главные новости

За кулисами политики

все материалы

ПроКино

все обзоры

Жизнь

все материалы

Кулинарные путешествия

все статьи

Литературная гостиная

все материалы

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (183)Январь 2026 (333)

Декабрь 2025 (438)

Ноябрь 2025 (401)

Октябрь 2025 (420)

Сентябрь 2025 (394)

Деньги

все материалы

"Северодвинский торговый центр"

Верую

все статьи

Общество

все материалы

Разное

Золото в каждой капле: почему живое фермерское оливковое масло полезнее и вкуснее магазинных аналогов

Реклама

Дополнительные материалы

Полезное

(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114

Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20