Родной донос. Архангельская история

Мы ехали по заснеженному Архангельску уже двадцать минут. Попутчик на переднем сиденье был старше меня на тридцать лет. Знакомы мы с ним были уже десять. Когда я еще не родился, он уже служил в КГБ. Последние годы в отставке так и застыл советским полковником со всеми консервативными минусами и надежными плюсами.

Обычно разговорчивый лишь под рюмку, он вдруг перегнулся через спинку переднего сиденья, толкнул меня в плечо и показал вправо: "Видишь дом? Я там жил".

Я вежливо кивнул в ответ. Он откинулся назад и произнес: "А еще там был расстрелян мой дед". Я очнулся и догнал взглядом невзрачный пятиэтажный дом. И внимательно стал слушать историю, которую он мне начал рассказывать.

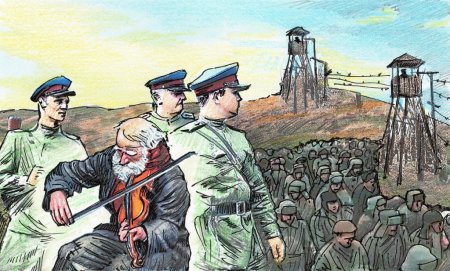

Их было два брата. Один работал портным в НКВД, шил форму для комсостава, второй был служащий советской торговли.

Где портной, там и халтура. Где халтура, там и компания. Он был душевный, краснофлотцы у него часто останавливались. Ну и красноармейцы. В 37-ом портного арестовывают и дают двадцать лет лагерей – за участие в контрреволюционном мятеже в Холмогорах. Это откуда Ломоносов шел в Москву. Еще через четыре года бабке сообщили, что дед умер в лагере от крупозного воспаления легких. Когда его первый сын — дядя моего полковника – пришел на призывной пункт и сказал, что его отец враг народа, так сразу попал в штрафбат. Второму сыну — отцу моего попутчика - толковый капитан посоветовал написать, что, мол, безотцовщина, тот так и сделал и в итоге в 45-м он дошел до Берлина.

Потом 53-ий, Жуков, арестовавший Берию, оттепель по Эренбургу, Гагарин. Империя набирала мощь, и второй, оставшийся в живых брат арестованного портного, сделал крепкую советскую карьеру. Потом умер. Схоронили и за могилой всегда ухаживали.

— Я после института пошел в КГБ, сначала опером, потом дальше. В 91-м начали массово пересматривать архивные дела политических и реабилитировать народ. Занимались этим мы. Каждому давали пачку личных дел, и мы в ночи сидели, читали, разбирались. В какой-то момент реабилитировать стали списками. Ни одного врага народа я там не усмотрел. Одно дело помню: в деревенской глуши малолетний пацан на снегу выссал слово «Сталин». Его отцу дали десять лет.

Однажды я увидел в папке своего деда. Точнее, его фото. Сделанное перед самым расстрелом. Дед мой, молодой, а выглядел стариком. Фоном портрета была стенка, вся в щербинах от пуль. В деле было его признание в том, что он – шпион английский. И донос, написанный его двоюродным братом. Ну, того, за чьей могилой мы ухаживали. Он, конечно, не сам пошел доносить, – нет, его вызвали, расспрашивать начали. Потом хлоп — подписывай. А у него семья, дети свои. Короче, было что терять.

Суки они, людоеды самые настоящие.

Я взял то личное дело из папки выдрал, документы все забрал, – книжку красноармейскую, фотографии. В общем, всё, что было... Оставил только постановление о возбуждении дела – и приговор. И написал справку: «Дело своего незаконно репрессированного деда изъял полковник КГБ Е…в». Печать поставил и подпись, — сказал он и хлопнул рукой по сиденью.

— Викторович, а за могилой не перестали ухаживать? — спросил я.

— Нет, — сказал он, помолчав немного: — Как можно? Родственник же…

Мы неслись по снежному Архангельску - из холодного прошлого в неизвестное будущее. Я смотрел в темное окно и думал о том, что даже в десятилетке вурдалаков было свое средневековье. И еще. Я был рад, что ни разу за тридцать пять лет мне не захотелось написать донос.

Константин Добрынин, юрист, экс-сенатор от Архангельской области

Главные новости

За кулисами политики

все материалы

ПроКино

все обзоры

Жизнь

Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

Кулинарные путешествия

все статьи

Литературная гостиная

все материалы

все материалы

Архивы

Март 2026 (148)Февраль 2026 (334)

Январь 2026 (333)

Декабрь 2025 (438)

Ноябрь 2025 (401)

Октябрь 2025 (420)

Деньги

все материалы

"Северодвинский торговый центр"

Верую

все статьи

Общество

все материалы

Разное

все материалыРеклама

Дополнительные материалы

Полезное

(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114

Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20